今回、夫が黒島町の物件の改修設計の依頼を受けている関係で初めて黒島町のことを知りましたが、この町は国の重要伝統的建造物群保存地区で瓦は黒、外壁は下見板張りで統一されています。空き家も多く移住者や別荘として買う人によって町の景観を美しく保てるよう色々取り組みがなされています。

(6/28ツイートより)

先日、信州旅行へ行ってきました。昨年秋にも信州の松本、安曇野、白馬あたりを旅しましたが、やはり、緑や花が美しい夏にまた行きたいと思っていました。

今回は蓼科高原に宿をとり、そこから色々な所を訪れました。

旅行で撮った写真でYouTube用の動画(スライドショー)を作ろうと思っていたので、帰ってから早速作りました。けっこうたくさん撮ったつもりですが、実際動画に使うのに選ぼうと思うと案外使えない写真もたくさんあって写真選びに手間取りました。

動画の音楽は6月に出したアルバム「MESSAGE FOR YOU」に収録している9曲です。

よかったらご覧ください。

撮影地:美ヶ原高原、霧ヶ峰高原、八ヶ岳自然文化園、御泉水自然園等

撮影地:蓼科湖

撮影地:ビーナスライン

撮影地:御泉水自然園

撮影地:八ヶ岳自然文化園

撮影地:美ヶ原高原

撮影地:長門牧場

撮影地:蓼科湖、蓼科高原芸術の森彫刻公園

撮影地:白樺湖、蓼科第二牧場、尖石縄文考古館、御射鹿池

以前から憧れていた安曇野へ行ってきました。

3泊4日の旅で感じたことを簡単に記しておこうと思います。記憶が新鮮なうちに。

10月29日、京都から新幹線で名古屋まで行き、そこから「しなの」に乗り換え松本へ。そして、レンタカーで安曇野へ向かいました。

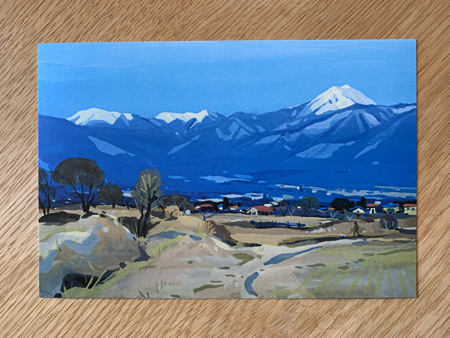

最初に感動したのは、普段見慣れた京都の山とは全然スケールの違う山々が見えてきた時です。京都中心部も盆地で山に囲まれていますが、山までが近いしもっと低い。それに比べここは広い平野があって遠くに山々がある。手前の高い山々の向こうにさらに山頂に雪が積もった山々が見える。そのスケールの大きさに感動し、車の中で興奮が高まっていきました。

安曇野エリア、穂高に着いた時は午後3時過ぎていて、すでになんとなく夕方の雰囲気。とりあえずどこかへ行ってみようということで、碌山美術館へ。

碌山美術館は彫刻家、荻原守衛(碌山)の彫刻、絵画等を展示していると今回知りましたが、代表的な建物「碌山館」は以前から写真で見ていました。建物にまとわりついているのは写真で見ていた青々としたツタではなく、赤や黄色も混ざった秋のツタでした。

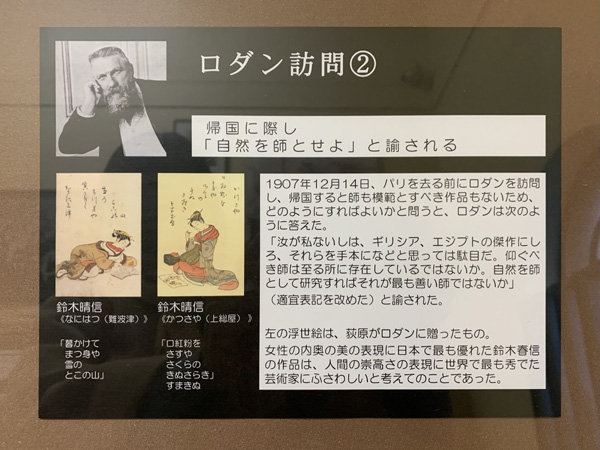

荻原守衛の経歴などについて書かれているコーナーで、彼がロダンより受けたアドバイスを見つけました。

汝が私ないしは、ギリシア、エジプトの傑作にしろ、それらを手本になどと思っては駄目だ。仰ぐべき師は至る所に存在しているではないか。自然を師として研究すればそれが最も善い師ではないか

少し前に、「自然」について違う側面から考えるようになったきっかけがあり、このロダンの言葉に興味を持ちました。きっかけとなったのは河合隼雄の『無意識の構造』(中央公論新社)の中に書かれていることですが、それについて引用を交え少し書きます。旅の話から少し離れますので興味ない方はとばしてください。

この本の中に「自我」と「自己」の違いについての記述があります。「自我」とは意識できていること、「自己」は無意識の中にあり意識化できないことです。無意識の中に私にとっての重要研究テーマ「言葉にならないこと」が在ると思っていて、そこに自己(心の中心)があるという考えは、とても興味深く惹かれるものです。

以下の引用では、ざっくりしたくくりであると思いますが西洋人は意識できる自我が心の中心と思っている傾向があるのに対し、東洋人は無意識の中にある自己の存在を、ちゃんと把握できないながらも感じていて意識と無意識の均衡をとろうとする傾向があること、無意識内の自己を知ることは難しいためそれをシンボルに投影することで把握しようと試みること、その自己のシンボルとしてあるがままの自然というのは適しているというようなことなどが書かれていると理解しています。

自己という考えは、日本人には西洋人よりも受け入れやすいように、著者には感じられる。 無意識と明確に区別された存在として、意識の中心としての自我を確立することは、西洋の文化のなした特異な仕事ではないかと思われる。そして、その確立した自我を心全体の中心と見誤まるほどに、彼らの合理主義が頂点に達したころに、ユングが自己などということを言い出したのではないか。そのため、彼は心の中心が自我ではなく自己にあることを何度も繰り返して主張している。しかし、実のところ、自己の存在は東洋人には前から知られていたことではなかったろうか。というよりは、東洋人は意識をそれほどに確立されたものと考えず、意識と無意識とを通じて生じてくる、ある漠然とした全体的な統合性のようなものを評価したのではないだろ うか。

西洋人は自我を中心として、それ自身ひとつのまとまった意識構造をもっ ている。これに対して、東洋人のほうは、それだけではまとまりを持ってい ないようでありながら、実はそれは無意識内にある中心(すなわち自己)へ志向した意識構造を持っていると考えられる。ここで、自己の存在を念頭におかないときは、東洋人の意識構造の中心のなさのみが問題となり、日本人 の考えることは不可解であるとされたり、主体のなさや、無責任性が非難されたりする。

自分の無意識内に存在する自己へと志向することは、実のところ至難のこと なので、日本人の多くは、その自己を外界に投影し、ー

自己は無意識界に存在していて、それ自身を知ることはありえないと述べ た。ただ、われわれは自己のある側面をシンボルという形で把握すること ができる。

(物語に出てくる自然を例に挙げ)

自己の象徴として、自然物が選ばれることもよくある。自然はいわば、ある がままにあるものとして、自己の象徴に適していると言える。

これらを読んだ時、自分が漠然と考えていたことが裏付けられるような感じがして、さらに自然との関りについて気づかされ、なるほどそうなのかと感動しました。

自然の風景と向き合っている時心がなごむのは、あるがままのその姿にあるがままの自分(自己)を重ねているからなのかもしれない、人間も自然の一部であることを無意識のうちに感じ取っているのかもしれない、そんな考えも浮かんできました。自然との触れ合いが人の心に及ぼす影響とその大切さについて改めて考えました。

ロダンの「自然を師とせよ」という言葉は、造形についてのみ語ったのかそれ以外のことも含めていたのかわかりませんが、気づきとしての自然というのは、今私にとって大きな関心事となっています。

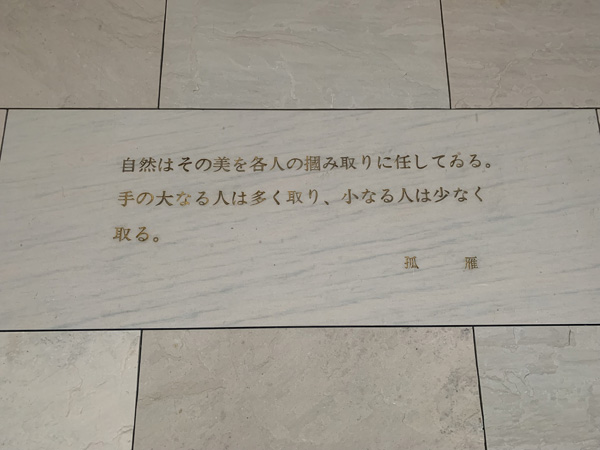

さらに、展示室の壁面に彫られていた、孤雁という彫刻家の言葉にも目をとめました。

自然はただそこにあり、それをどう感じるかは人それぞれですね。私は歳を重ねるごとに手が大きくなって、より感動するようになっている気がします。

そろそろ旅の話に戻ります。

碌山美術館の庭も自然なおもむきが感じられいい雰囲気でした。

2日目。

まず、前日車の中から見つけたリンゴ畑のひとつを見に行きました。実は、木になっているリンゴを見るのは今回初めてで、最初に見つけた時、はっとしました。そして実物を見るために近寄る時はとても心が躍りました。

それから、北アルプス展望美術館へ。美術館は閉まっていましたが、目的はここからの眺望。北アルプスを臨む大パノラマ。素晴らしい眺めでした。

次に、国営アルプスあづみの公園へ。敷地が広く一部しか行っていませんが、美しい水路や自然の川など、見ごたえある光景がいくつかありました。

どんぐりを見つけるといつでもときめいてしまう。これは私の謎のひとつです。

残念だったのは、夜のイルミネーションのために多くの場所に電飾が張り巡らされていたことです。夜楽しむために、昼間の景色を台無しにしているというのはどうなんだろうと思ってしまいます。ライトアップというのは京都でもありますが、街中ならともかく、お寺など緑の多い所ではそこに住む生き物に影響があるんじゃないかと前から気になっています。

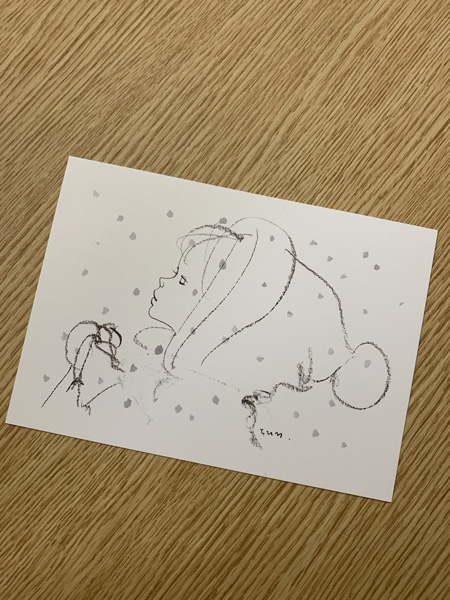

この後、前から行きたかった安曇野ちひろ美術館へ。

いわさきちひろの絵、これまで何度か展覧会で見ていますが、いつ見てもほれぼれします。子どもの特徴を描くのが本当にうまい。シンプルだけど説得力のある描写。

3日目。

もう少し山へ近づいてみようと白馬の方へ。まずはたまたま見つけた落倉自然園へ行こうと木立に入りかけましたが、すぐに木道修理中の看板があり断念。ひと気もなし。念のため半分冗談でYouTubeで見つけた鈴の音の動画を再生しながら行こうとしていたんですが。駐車場へ戻る途中「熊に注意」の張り紙があるのを見つけ、通行止めになっていて助かったかもと思いました。

実は2日目の朝、夫が露天風呂に入っている時、近くの茂みに熊がいるのを目撃していて驚いていたところです。ホテルの人が言うには、冬眠前で懸命に餌を探しているとのこと、珍しくもないようです。

それから、これもたまたま通りかかった霧降宮切久保諏訪神社に寄りました。時の重みの感じられる、雰囲気のある神社です。調べると平安時代末期から鎌倉時代初期頃に創建されたと推定され、現在の本殿も江戸時代初期に建てられたもので、神社本殿建築の遺構として貴重であることから、白馬村の文化財に指定されているそうです。

どこかでお昼をと探していたら、夫が白馬のスタバが良さげだと検索して見つけたので行ってみることに。

スタバはsnow peakの建物内にありました。建物が白馬の山々に面していて、スキーのジャンプ台も見える。その絶景を眺めながらコーヒーとサンドウィッチをいただきました。長野に来て魅了され続けている山々を間近に感じながら、こんな体験は初めてだとしみじみかみしめる。あの山のどこかに登っていく人たちのことを少し想像しながら。きっと高さによってレベルが全然違うんだろうな。母は何年か前から何度か山にハイキング(or トレッキング?)に行っている。白馬にも。初心者でも行けるコースだと思う。それくらいなら私も行けるかな?

広場のマルシェで売っていた笹だんごをいただきました。ヨモギではなく、オヤマボクチという山菜の一種が使われているということです。そこでしか採れない材料でそこでしか食べられないものを食べるというのは貴重な体験です。

昼を済ませて、その日の朝に行こうと決めた白馬五竜高山植物園へ。なんと行ってみると夏季営業最終日でした。ロープウェイで標高1515mの頂上駅まで登りました。スリル満点です。

降りてみると、植物園の植物はほぼ枯れていて、ちょっとがっかり。一部ではもう草刈り機で刈り始めている! あと1日待ってよ。

けれども見晴らしがすごい。花壇は山の斜面に沿って駅よりさらに上に広がっているので、枯れた植物の花壇の間を歩いて登っていく。登るほどさらに絶景が広がる。雪の山も下から見ていた時よりもぐっと近くに見える。実際はまだまだ高い。実はこの近くが五竜岳の登山口で五竜岳は2814m !!

ロープウェイからの眺め

旅行を計画していた時は、こんな高い所まで行く予定はなかったのだけど、安曇野へ入り、まず山に魅了され、知らず知らずのうちに少しずつ近くへ誘われたのかもしれない。導かれるようにこの山の上に登った時、感動も極まり、この旅行のクライマックスを迎えたという気がしました。そんなドラマチックな運びになるとは予想もしていませんでしたが。

普段から、京都で見ている山は1000メートルもないものばかり。身近で威圧感もない。その気になればいつでも登れそう。けれど、今回見た山々、特に雪の積もった険しい山々は、心も体も決して自分が近づくことができない遠い存在と感じる。自然の厳しさが見ていて伝わってくるよう。恐れ入りました!という気持ち。

4日目、最終日。

ホテルをチェックアウトし、前日横を通った青木湖へ。道中、紅葉のグラデーションが延々と続く。ため息。

青木湖は、流入河川が無いにもかかわらず水位が維持されていることから、湖底にかなりの量の湧水があると考えられている(ウィキペディアより)。

安曇野最後の訪問地は、安曇野アートラインマップで見つけた、征矢野 久(そやの ひさ)水彩館。この方は生まれ育った安曇野の風景を長年描かれているということで、どんな風に表現されているのか興味がありました。旅の締めくくりにちょうどいいのではと思いました。

美術館には、不透明水彩や水彩の、安曇野やその他海外の風景画がなどが展示されていました。ポストカードをいただきました! 安曇野の風景画、雰囲気がよく伝わってきます。

このあと安曇野の風景を見納めながら、松本へ。

昼過ぎに車を返した後、松本に数時間ほど滞在することに。時間があまりないので行ける所は限られていて、松本城に行きました。松本城は戦国時代に造られた現存最古の貴重な木造天守ということです。

通常とは違い、入城の制限があり、中でゆっくりはできませんでしたが、なかなかいい眺めでした。

この後、帰路へ。

今回の安曇野旅行がきっかけで、長野にはまだまだ行きたいところがあることを再確認。長野以外にも行きたい所はたくさんあるけれど。

写真や動画をいくら見ても、その場に行ってみないとわからない。全身で感じることでようやくわかる。そして現地で色々なことを知り、また考える。

とても、良い旅でした。

10月16日から19日まで家族で香港に行きました。何年か前からお付き合いのある香港人のご夫婦(お子さんたちとも)が日本に来られるたびに、ぜひ香港にも来てくださいと何度か誘われていました。9月にも誘っていただき、断り続けるのもどうかと思ってついに行くことにしました。

何か月か前から、香港では主に毎週末デモがあり、デモ隊と警察の衝突がだんだん激しさを増していて、そういったことも気になっていましたが、現地の人と一緒に行動するのと旅行の日程はほぼ平日ということもあり、とりあえず大丈夫と判断しました。それでも、ネットでは出発直前まで情報をチェックしていました。

実際香港に行ってみると、空港のチェックが厳しかったり(8月にデモ隊による占拠があり、多くの飛行機が欠航した)、駅が閉鎖されていたり、普通ではないことが感じられる場所はいくつかありましたが、香港人ご夫婦の配慮もあって、特に問題なく観光を楽しむことができました。

滞在はご夫婦のマンション。バスルームも別々にあり、部屋も私たちのために二つ用意してくださいました。夕方に到着後一服したあと、手料理でもてなしていただきました。近くに住む娘さんも来られ、食後には、ぜひと言われ順番にピアノを弾きました。

2日目は香港島へ。

ビクトリアピークからの眺め

山の上には南国っぽいハイビスカス以外にもこんな山野草のようなかわいい花も咲いていた

超高層の建設現場は見なかったけど、そこそこ高いビルの足場が竹で組まれているのをいくつか見かけ、驚きました。折れたりしない? でも軽くて持ち運びは便利そう。

ビクトリアピークから降りて、街中へ。長く急な坂があり、長いエスカレーターがある。映画のロケ(「恋する惑星」とか)にも使われたという。美術館、ショッピングモール、露天、壁画など、興味そそられるものがたくさん。

この他にも色々、コンテンツ盛りだくさんで、半日ではとても見きれませんでした。

3日目は九龍エリアへ。

午前は香港文化博物館。

ブルース・リーの特集もあり、彼のことはあまり知らなかったけど、ドキュメンタリー映像や展示物から人柄や文武両道であることがわかりとても興味深かった。

本場の飲茶はやはりおいしい。家でいただいた料理も含め、食文化の奥行きを感じました。

その後、西九龍文化地区へ。

美術館がいくつかあると思っていたんですが、工事中のものも多く、舞台芸術劇場「Xiqu Centre(戯曲中心)」を少し見学しました。

この近くの駅はバリケードが築かれていて、出入りできる所はすぐに閉じられるようになっていました。この辺りで20日にデモが予定されていることを、在香港日本国総領事館からのメールで知っていました。

それからご夫婦が連れて行ってくれたところは海辺の観光スポット。ちょうど日が沈むところでした。

日没から夜景まで、存分に楽しみました。

次の日の朝、マンションで一緒にテレビを観ていると、ちょうど私たちが歩いていた海沿いの近くで小規模なデモがあったとわかりました。特に問題はなかったようですが(そして私たちが帰った後、20日には同じ辺りで大規模なデモがあったのをネットで見ました)。

お昼ごろ出発し、ご夫婦に空港まで送っていただきました。空港では見送りの人は入れないので入口で別れました。建物の入り口でパスポートのチェックがあり、私たちが日本人とわかると、スタッフはにっこりして「こんにちは」「ありがとう」「さようなら」と言ってくれました。

以上、ざざっと旅の様子を書いてみました。

香港は思っていた以上に国際都市で、色々な国の人たちがいます。アジア系の人たちが多いですがぱっと見、どこの出身かわかりません(何度かお店でたどたどしい日本語で話しかけられる場面があって、向こうから見るとわかるのかな?)。店員やレストランの人も客と対等に話す感じで、レストランでは注文している様子を見ていると、「いや、こちらの方がいい」とレストランの人が意見して、「これでいい」と言っても食い下がってしばらく押し問答が続くということもあり面白い(大体、広東語<かんとんごーカントニーズ>なのでわかりませんが後で教えてもらって)。日本のように立場で上下関係があるという雰囲気ではなく、より自然なコミュニケーションをとっているのがいいなあと思いました。

セブンイレブンやサークルKがあちこちにあって、また日本のレストランや商品もあり(太田胃散買いました!)、日本語の表記もよく見かけ、外国に来ているのだけど妙な親近感がありました。もちろん、同じアジア系の人たちが多いというのも、雰囲気が近いし、リラックスできる理由だと思います。

実は香港はずいぶん昔結婚する前に行ってるのですが(その時ろくに英語が話せなかったのが悔しくて帰ってから英語の勉強をはじめました(笑))、ビクトリアピークのケーブルカー(今はない?)が急すぎて怖かったのと食べたものくらいしか覚えていなくて(笑)、確かに街の様子はかなり変わったと感じますが、今回のように社会や経済、文化といった視点では全然見てなかったので、同じ場所でもある程度人生経験積んで行くと違う風に感じられて面白いですね。香港の人と一緒に行動したというのも大きいです。説明してもらえるので。

久しぶりの海外旅行で日常から離れて過ごした4日間は、思っていた以上に多くのことを感じて印象深い思い出になりました。香港のダイナミズム(そしてそこにつながる中国の)を感じ、自分が生きている世界を客観的に見ることができた気がします。井の中の蛙が井戸から出てきょろきょろしている感じ。ネットで見ているのと肌で感じるのは雲泥の差ですね。行く前と後で、自分の中で何か変わったくらい影響ありました。

香港ではまだ抗議活動が続いているようで、今後の情勢が気になっています。旅行は終わりましたが、引き続き見守ります。