今日は左京区の養生保育所で「赤ちゃんとピアノコンサート」というイベントをやらせていただきました。保育所の子向けではなく、地域の子育て親子向けのイベントです。こちらでやらせていただくのは今回で3回目です。

13組の親子が参加してくださって、部屋は結構いっぱいでした。2か月の赤ちゃんから2歳半のお子さんまで色々な月齢の子たちが集まりました。

プログラムはお話と歌(手遊び・ふれあい遊び)とコンサートです。

お話は「子育てに音楽を」というタイトルでやらせていただきました。以前のイベントの時の内容と同じ部分がありますが、赤ちゃんと音楽をテーマにしたお話で大事だと思うことは一緒なので、そうなります。毎回、参考文献も載せた資料もお渡ししています。

マザリーズ、赤ちゃんが好む歌の傾向、歌いかけによる影響、歌と言葉との関連などに加え、愛着形成についても少しお話しました。

歌は次の曲目をやりました(手遊びは担当の保育士さんが手伝ってくださいました)。

・かえるのうた(輪唱)

(以下手遊びとふれあい遊び)

・かたつむり

・あたまかたひざぽん

・むすんでひらいて

・おおきなたいこ

・てをたたきましょう

・いっぽんばしこちょこちょ

・ポップコーン

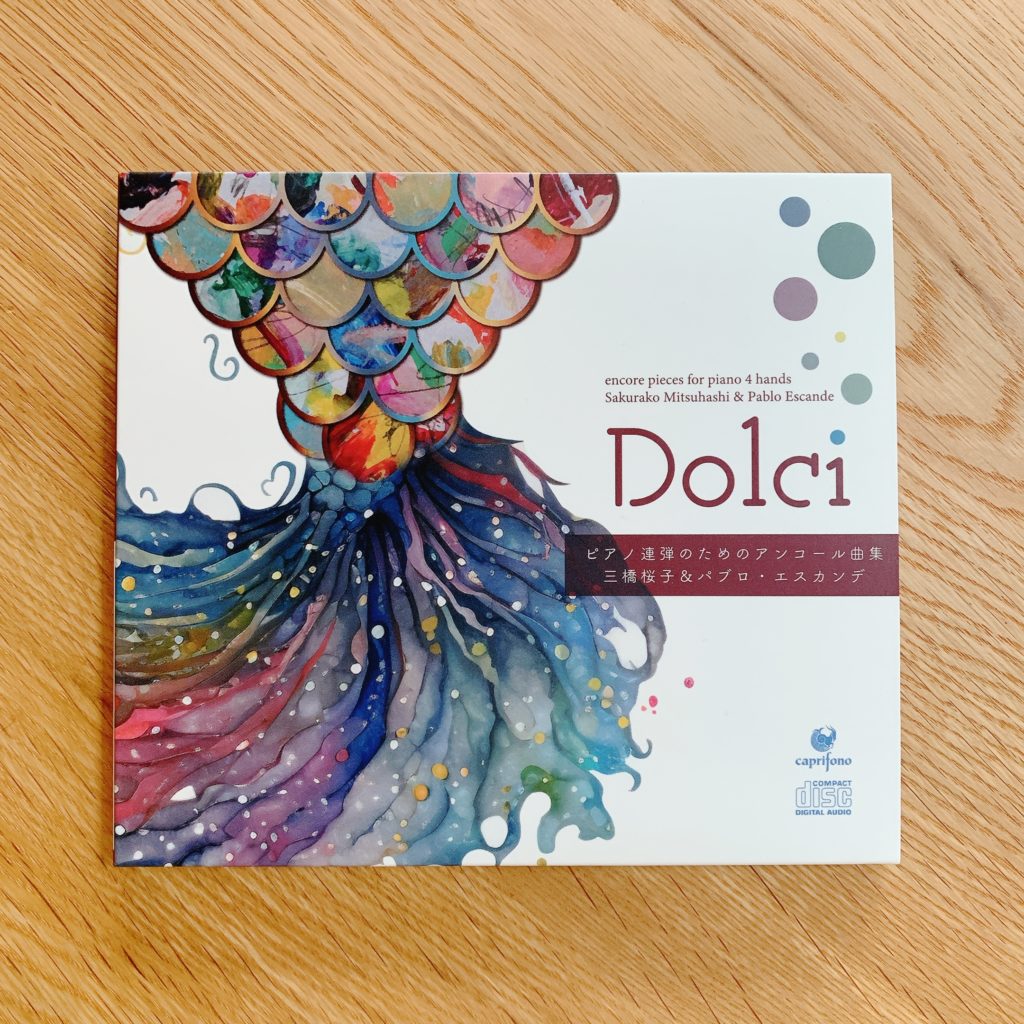

演奏の曲目は次のとおり

・歌の翼にのせて(メンデルスゾーン)

・ハイドン・ピアノソナタHob.XVⅠ:35 第2楽章

・オーバー・ザ・レインボー(編曲:今村陽子)

・モーツァルト・ピアノソナタK.330 第2楽章

・きらきら星(編曲:今村陽子)

参加してもらえる手遊び・ふれあい遊びと、聴いていただく演奏の時間配分はいつも悩ましいのですが、両方にご要望があるようなので大体同じ割合にしました。手遊び・ふれあい遊びはやはり結構盛り上がりました。演奏でもリズム取っている子もいたり、知っている曲は歌ってくださったりで、少し参加していただけました。

イベント終了後、1歳半の子がピアノの所に来て鍵盤を鳴らしていました。そして、うれしそうに横にいた私の顔を見上げます。何度かそれを繰り返した後、椅子に座りたそうにしていたのでご両親が座らせると、また鍵盤を鳴らし始めました。それで、おうちでも触っているんですか?と聞くと、ピアノはないし触っていないということです。この子は私が今日弾いているのを見て、同じようにしたかったのではないかと思いました。本当にうれしそうにしていて、かわいかった。

最後にアンケートで感想などを書いていただきますが、これを見るのが楽しみであり、また参考になります(イベント後に何人かのお母さんと話して直接感想も聞いていますが)。

ピアノが聴けて良かったという感想も多かったですが、お子さんがピアノの音を聴いて嬉しそうにしていた、楽しそうにしていたという感想もいくつかあって何よりうれしいです。2か月の赤ちゃんのお母さんが「歌の翼にのせて」がお気に入りだったと言われ少し驚きました。こんなに小さいのに何か感じてくれた? お母さんたちから見て、感じられたお子さんたちの様子は興味深いです。

担当の保育士さんも、お母さんたちと音楽遊びをしているお子さんたちがとてもうれしそうだったと喜んでくださいました(やはりふれあい遊びが一番うれしそうな感じがしました)。

みなさまの感想や、私が感じたことなどをまた次の機会に生かしていきたいです。