元明倫幼稚園で行われていた、きっずぱぁくin明倫が、今は向かいの京都芸術センタ―(元明倫小学校)の部屋で行われていることを昨年末、主任児童委員の会議の時に知りました。そしてその後、元明倫幼稚園が、安藤忠雄の「子どもの本の森」として改修、再利用されることを知りました(2027年開館予定)。

明倫幼稚園は昭和12年に開園、平成8年に閉園、その後自治会館等として活用されていましたが、耐震診断の結果倒壊の恐れが高いと診断され使われなくなったということです。

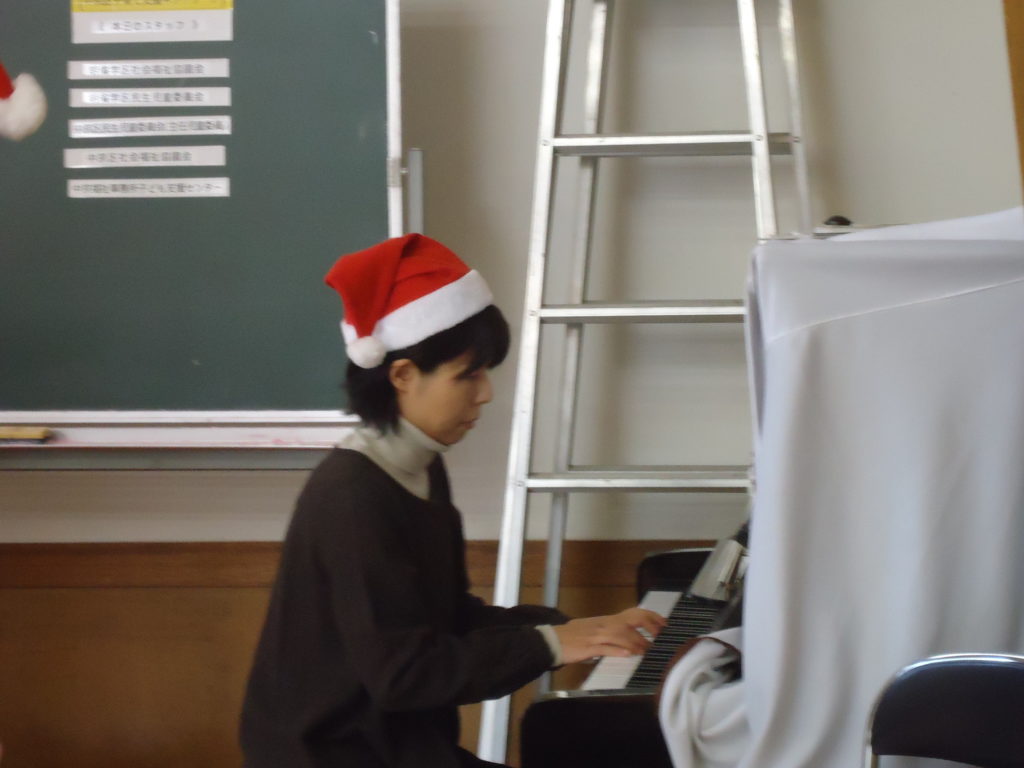

きっずぱぁくin明倫には、当時の聚楽保育所(じゅらく児童館の建物の1階)の保育士さんの紹介によって、2014~2017の毎年のクリスマス会の時に参加させていただき、ピアノを弾かせていただきました。

その時はまだ耐震診断を受ける前だったのですね!

安藤さんに気に入ってもらえたことで、使われなくなった古い建物がまたよみがえるのは素晴らしいことだと思います。元幼稚園がまた子どもたちの楽しめる場所になるのは楽しみです。元明倫幼稚園のある場所は街中で子どもが過ごせる場所が少ないので、きっと子育て世代の方は喜ばれるでしょう。

この写真は2014年のクリスマス会(脚立ww)