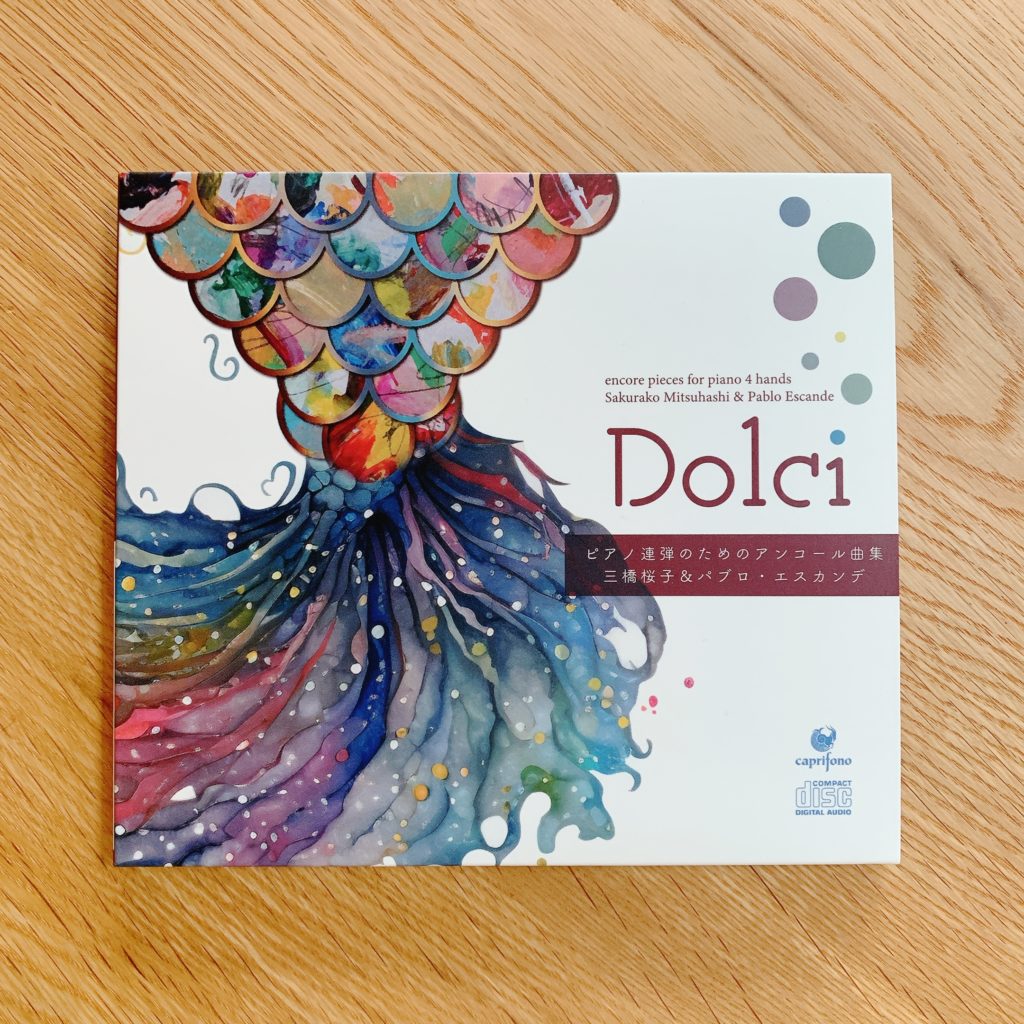

先日、三橋桜子さんとパブロ・エスカンデさんご夫妻のサロンコンサートへ行ってきました。今回のコンサートはCD「Dolci」の発売記念コンサートで、昨年から少人数ずつ10回にわけて開催されました。昨年案内をいただいていたのですが、連絡ミスで行きそびれ、今回追加コンサートをされるというので、行かせていただきました。

「Dolci」(イタリア語でデザートという意味だそうです)はピアノ連弾のためのアンコール曲集で、23曲収録されています。聴いたことある有名な曲も多いのですが、連弾であること(パブロさんの編曲含む)、パブロさんのオリジナル曲も入っていること、あまり知られていない作曲家の曲もあることなど、やはり他では聞けない曲集になっていると思います。

コンサートは40分ほどでしたが、ピアノ連弾でCD収録曲、パブロさんの曲、ピアソラの曲など、チェンバロ連弾でバロック曲(ヴィバルディと、関西では恐らく初演と言われていた多分一般にはほとんど知られてない作曲家→忘れました)と10曲くらいだったでしょうか、とても濃い内容でした。お二人の息の合った演奏も素晴らしく、聴き入りました。

コンサートのあと、マテ茶と手作りクッキーをごちそうになり、その後、興味のある人たちが残ってチェンバロについて色々と教えていただいたりしました。

興味深かった点がいくつかあります。ピアノは昔作られた当初からはどんどん改良されていったわけですが、チェンバロは当時のままということ。弦をはじく部分の部品を自ら削って調整すること。上部鍵盤の位置をずらすとユニゾンで音が出ること(結果、大きな音が出せる。実際弾いてみて確認)、レバーの切り替えで弦を押さえて響きを変えられる(ピアノのペダルのような)、などなど。

そして一番驚いたのが、ピアノのように平均律だけではなく、音律を変えることができるということ。チェンバロは狂いやすくたびたび(コンサートの合間でも)調律をするということは、音律を変えることも容易ということなんでしょうか? 調性によってより美しく響く音律に合わせることができるのは、弦楽器や歌だと思っていましたが、鍵盤楽器でもそれが可能なわけですね(この辺りは少し専門的な話になりますね。過去に少し関連するような記事も書いていますが(「音律について少し」)、あまり詳しいわけでもなくうまく説明できないので、興味のある方は調べてくださいね)。

皆さんが帰られたあと、最後に私たち夫婦が残って桜子さん、パブロさんご家族と色々と話をしました。ゆっくりとお話をさせていただくのは何年かぶりで、楽しかったです。

帰って早速、家事をしつつ聴かせていただきました。短めの曲ばかりですが、盛りだくさんで聴きごたえあります。また何度もじっくり聴いてと楽しもうと思います。

曲目などこちらで詳細がご覧いただけます。https://amzn.to/3vMpQQM