『オペラをつくる』(武満徹・大江健三郎著/岩波新書)という本を多少おおざっぱに読みました。この本は1990年に出版されています。武満さんが66歳で亡くなる6年前です。

実際に具体的なオペラ作品をつくる過程というよりも、ブレーンストーミングを行っているような内容で、様々な小説、映画、オペラを例にあげ、表現ということについて多くのことが考察されています。

武満さんがオペラに興味を持ち始めたのも、既成のオペラの影響よりも、文学、映画、演劇などの表現方法から色々な刺激を受けてのことのようです。

ここに紹介されているような、小説、映画は恐らく私はあまり読んだり観たりしたくないようなものが多そうだなというのが私の感想ですが(経験上、いくらそこに多くの意味が含まれていても読んだり観たりしたあとに気持ちが重くなるものが苦手なので)、その肝心な作者が作品で表現したいもの、その手段などについて両者は語っていて、物語についてはごく簡単な説明のため、あまり重い気持ちにならずに(でも想像してしまう)そういう見方もあるのか、と興味深く読める部分がたくさんあります。

武満さんは音楽家として、大江さんは作家としての表現について多くを語られていますが、やはり作曲家の武満さんの言葉により興味があります。音楽やそれ以外のことから何を感じていらっしゃったのか。少し長いですが、そのうちの一部分を引用したいと思います。

「こんなことは人に話すことではないし、ことに音楽を専門としている人が聞いたら笑うかもしれないけれども、僕はどういうわけか、鯉の滝上りじゃないけれど、歴史を逆に歩いている、音楽史を逆に歩いているみたいなところがある。やっと最近になって古いものに興味を持ち出してきた。自分ではそのことを非常に警戒しています。老化じゃないか、精神が弱くなってきているんじゃないか、肉体が衰えてきたから精神も弱くなってきているのじゃないかなどと思いますが、そうとばかりも言えないたとえばモーツァルトを聴いたり、ベートーヴェンを聴いていると昔よりたいへん打たれるときがある。それはどういうことに打たれるかというと、僕も曲がりなりに音楽を三十年以上やってきて、ある程度技術的、経験的に、自分の技術でこういう音楽をつくることができるといちおうはわかる。しかし、モーツァルトをなにげなく聴いているとき、自分がいままで取得した技術で、これはこうなっているからこういうふうにひびいているのだということはわかる。

ところが真面目に、僕が主体的に真面目になるのではなく、モーツァルトの音楽がたまたま真面目にさせるのですが、ちょっと聴いてみると、僕はとてもこういうふうにはできないという異常なものが見える。

それは具体的にどんなことなのかというと、たとえばモーツァルトの晩年のシンフォニー(四十番)をみると、主題である旋律は実に簡単なものだ。たった二つの音しかないのですが、それですべての音楽の力学というか、これは西洋音楽のことですが、はっきりわかる。たった二つの音のつながりだけなのに、そこに他の音楽とはまったく異なった独自のひびきの世界がある。そういうことがなぜ生ずるのかということは、いまの僕には非常に大きな問題なんです。

自分の技術でいろいろな旋律をつなげてあるアラベスクをつくって、おもしろい音響空間をつくるということは、さほどむずかしくはないです。ところが、たった二つの音で、これはベートーヴェンもそうです。タタタターン(運命)。そこに総体としてあるものの重さは、そんなに単純なものじゃないということがわかるのです。それはある程度自分が音楽をやってきて自ずからわかってきた。そうしたことを理解できるようになったことが、はたしていいか悪いかはわからないです。モーツァルトにしてもベートーヴェンにしても、”最後の作品” といえるようなものを書いている。そういうものをいくらか理解できるようになった。感覚的にも理解できるし、知的にも理解できる。総体として人間の表現というか、それを書かずにはいられなかった人間というものをいくらか身近なものに見えるようになったのです。

それは作曲の技術とか、そういうことで言えばなんでもなく解析される事柄でしかないのですが、しかし、たった二つの音をつないでいる意思というか、それは物理では説明できないものです。そういうものが人間を動かしている。そうなってくると西洋音楽だろうが、アフリカの音楽だろうが、東洋の音楽だろうが、なんの関係もないのではないかと思えてきます。

そうした根底的に、普遍的な原理というものは、大きなオペラをつくるときにことに大事なのではないかと思います。非常に単純でいて複雑。うまく言えませんが、自分が音楽をやってきて、直感的にそう思うようになってきた。しかし、自分がこういう音楽をやってきて、最初に西洋の音楽をはじめて、途中で伝統的な日本の音楽に気づいたり、他の音楽に気づかされたりして、しかもやっぱり西洋音楽のなかにある ― もちろん西洋の中にもつまらない、装飾的な、芸術音楽としてつまらないものがあり、おもしろかったり、慰められたりするものはあるのですが、そうじゃなくて ― 本当に最初のもので、同時に最後のものであるようなもの。永遠なるものをいつももっているようなものが、西洋芸術のなかに多くあるのではないかと思います。」

この始めのあたりを読んで、私はどちらかというとバロックからロマン派くらいまでの形式に無意識にとらわれていた部分があると最近意識し始めたので、逆かな?と思ったりしました(振り返ればロマン派のあとの作品よりもはるかに長い時間それ以前の作品に接してきている)。

それで引用して記事にしてみようと思いました。そこから後の部分もいいことが書いてあるので続けました。

武満さんはドビュッシーが好きなようでしたが、ドビュッシーは古典的な手法をどんどん壊していったような人で、武満さんはそのあたりからスタートして何年もたって古典に向き始めた。

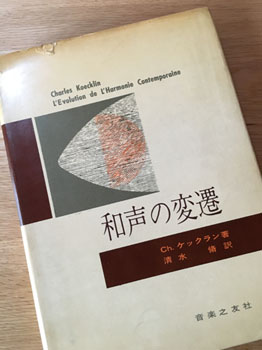

私はむしろ、もっと新しいものを聴いたり研究した方がいいなと最近思っています。好き嫌いはともかく、それほど積極的でなかった新しめの音楽も聴くようにしています。やはり選曲はしますが(無理なものは無理(笑))。そうすると案外、いいなと思うものにも出会います。シャルル・ケクランやその弟子のタイユフェールなども最近聴いている作曲家の一部です(クープランもケクランの弟子と最近知りました)。

実際武満さんは、1994年のリヨンの新しいオペラ劇場こけら落としの作品を委嘱されてたんですね。

志半ばで、さぞ残念だったと思います。